"Mensaje en Honor de Rubén Darío"

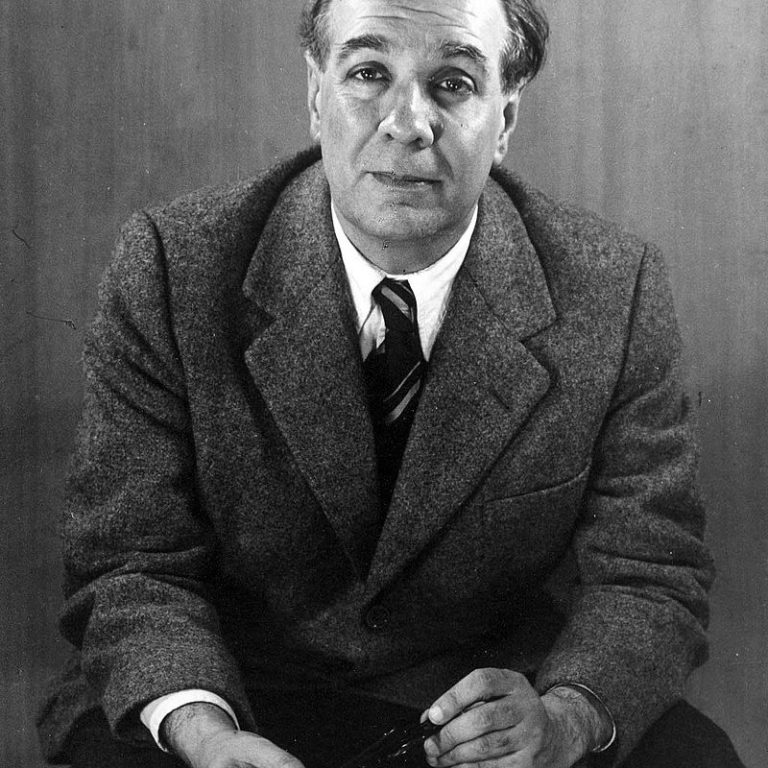

Por Jorge Luis Borges *

"Cuando un poeta como Darío ha pasado por una literatura, todo en ella cambia. No importa nuestro juicio personal, no importan aversiones o preferencias, casi no importa que lo hayamos leído. Una transformación misteriosa, inasible y sutil ha tenido lugar sin que lo sepamos. El lenguaje es otro. A lo largo del tiempo, Chaucer, Marlowe, Shakespeare, Browning y Swinburne fueron modificando la lengua inglesa; Garcilaso, Góngora y Darío hicieron lo propio con la española. Después vendrían Lugones y los Machado. Variar la entonación de un idioma, afinar su música, es quizá la obra capital del poeta. Muchas páginas deleznables sobrelleva la labor de Darío, como la de todo escritor. Fabricó sin esfuerzo composiciones que él mismo sabía efímeras: A Roosevelt, Salutación del optimista, el Canto a la Argentina, Oda a Mitre y tantas otras. Son olvidables y el lector las olvida. Quedan las demás, las que siguen vibrando y transformándose. A Francia, Metempsícosis, Lo fatal, Verlaine, son las primeras que acuden a mi pluma, pero sé que son muchas y que una sola bastaría para su gloria.

La riqueza poética de la literatura de Francia durante el siglo diecinueve es indiscutible; nada o muy poco de ese caudal había trascendido a nuestro idioma. Darío, tout sonore encore de Hugo, de los otros románticos, del Parnaso y de los jóvenes poetas del simbolismo, tuvo que colmar ese hiato. Otros, en América y en España, prolongaron su vasta iniciativa; recuerdo que Leopoldo Lugones, hacia mil novecientos veintitantos, solía desviar el diálogo para hablar con generosa justicia, de «mi maestro y amigo Rubén Darío». Los lagos, los crepúsculos y la mitología helénica fueron apenas una efímera etapa del modernismo, que los propios propulsores abandonarían por otros temas. Véase a este respecto el estudio definitivo de Max Henríquez Ureña. Todo lo renovó Darío: la materia, el vocabulario, la métrica, la magia peculiar de ciertas palabras, la sensibilidad del poeta y de sus lectores. Su labor no ha cesado y no cesará; quienes alguna vez lo combatimos, comprendemos hoy que lo continuamos. Lo podemos llamar el Libertador".

(II Congreso Latinoamericano de Escritores, El Despertar Americano, México, mayo, 1967)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

* Jorge Francisco Isidoro Luis Borges (Buenos Aires, 24 de agosto de 1899-Ginebra, 14 de junio de 1986) fue un escritor, poeta, ensayista y traductor argentino, extensamente considerado una figura clave tanto para la literatura en español como para la literatura universal.

Jorge Luis Borges

"Un Recuerdo"

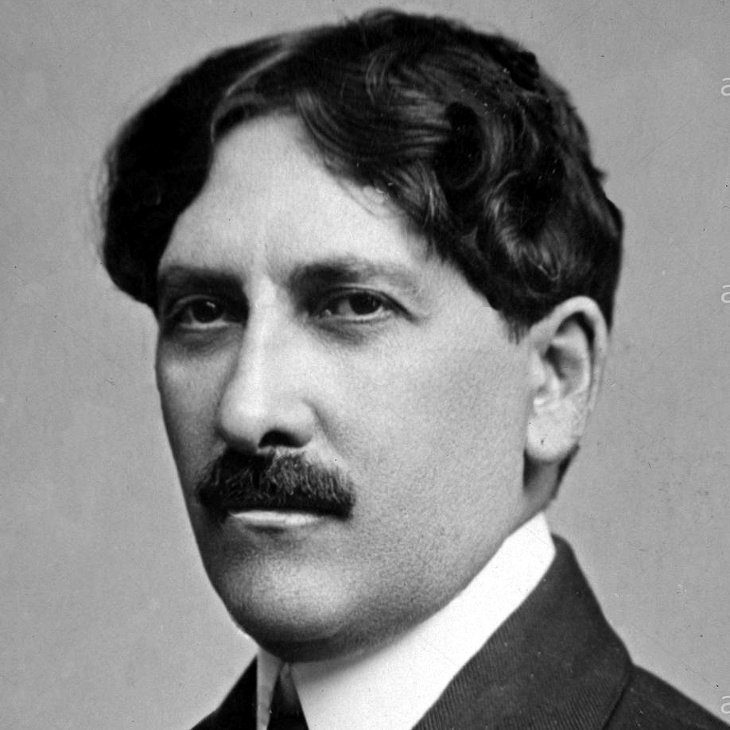

Por Rafael Cansinos Assens *

Conocí al gran poeta en ocasión de su último viaje en que él, embajador de la poesía, vino también como embajador de su país.

Y no eran ya los tiempos de la admiración ciega, cuando hablábamos de él con la misma reverencia que de D´Annunzio… Las garras del periodismo pesaban sobre mis hombros, y un aire demasiado frío había disipado la primera embriaguez lírica. Y yo era ya una sombra evadida de los cenáculos literarios.

Un poeta colombiano, Alfredo Gómez Jaime, que me retrató por aquel tiempo en su prosa pulquérrima, “vestido de negro, pálido y sonriente”, y a quien debo esta imagen inapreciable de mi yo pretérito, se empeñó en presentarme a Rubén Darío, a quien él, como americano y como poeta, se sentía ligado por un doble vínculo de espiritual servidumbre.

En vísperas de aquel viaje a Madrid, Rubén había sufrido un ataque cerebral, que repercutió dolorosamente en los dos hemisferios del cerebro del mundo; a propósito de ello había yo escrito unas condolidas líneas, y sentía ahora un místico interés en ir a verle, no como a un maestro, sino sencillamente como a un hombre que ha visto al ángel de la muerte.

Alojábase el poeta en el Hotel de París. Y allí, en el crepúsculo, en una parca estancia de hotel, en la que brillaban ya las luces artificiales, y había armarios de luna con las alas abiertas y un desorden de ropas que recordaba los camerinos de los artistas a la hora de la desbandada, me fue presentado por Gómez Jaime, el cantor de los cisnes. En la estancia, ocupada por amigos y familiares, el maestro, que terminaba su tocado para asistir con una recepción, iba y venía, silencioso, cansado, y era como una tiniebla de la noche parisina más acre y cargada de ajenjo profano y bíblico. Estaba escribiendo por entonces un poema fuerte y simbólico, con velos de ultratumba “a la manera de Omar Jayan”. Hablaba y parecía que el poema aún nonato, la belleza soñada y aun claustral, le abombaba la frente. Gómez Jaime le contemplaba con un orgullo americano, como a una grandeza de su país. Se adivinaba que sentía: “¡Es nuestro, nuestro!”

Yo le miraba estático y ante aquella alta y recia figura, encorvada por las melancolías del amor y de arte, ante aquel rostro moreno de indio bravo, contraído por un rictus de final desengaño, evocaba la parábola de una exótica selva virgen, devastada por el envenenado hálito europeo. Y pensaba: “este es el indio bravo que ha echado el lazo a todas las quimeras”. Y también: “este es el hombre que ha visto a la muerte”. Y me sentía temblar de humana simpatía.

Era la hora en que el poeta debía salir y salimos con él. En la puerta nos despedimos. Durante el tiempo que habíamos permanecido en su compañía, apenas si había despegado mis labios. Buscamos en la presencia de los grandes hombres como el testimonio carnal de la obra de su espíritu, como la clave de su misterio íntimo y bien pronto advertimos que la presencia es el mayor enigma. Y entonces nos reducimos a la contemplación silenciosa que se tiene para las estrellas. Desde aquella tarde ya solo vi al poeta anónimamente, a través de las calles. Acompañábale casi siempre Manolo Machado y llevaba siempre la misma cara de sueño y de cansancio. Y aquel sueño ¿era un deslumbramiento de soles interiores o era ya la ceguera en los desiertos amarillos de la muerte?

Ahora, su efigie silenciosa esculpida en basalto, según el designio de sus amigos, expresará bien la bruma de melancolía que en los últimos tiempos tornó negras las blancas alas de sus cisnes y puso –necesario remate- un magnífico velo nocturno sobre la riqueza auroral de su obra y un silencio divino sobre sus cantos…

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

* [Rafael Cansinos Assens (noviembre 24, 1882 a julio 6, 1964), nacido en Sevilla, era un poeta español, novelista, ensayista, crítico literario y traductor. Cansinos era políglota; tradujo Las mil y una noches al español, así como las obras de Dostoievski y las obras completas de Goethe y Shakespeare para la editorial Aguilar.

En las conferencias que dio en 1967 en Harvard, Jorge Luis Borges lo mencionó como uno de sus maestros y expresó su asombro por el hecho de que haya sido olvidado.]

Rafael Cansinos Assens

"Rubén Darío"

Por José Enrique Rodó *

"La grandeza de los destinos literarios, como de todos los destinos humanos, tiene una parte que procede de circunstancias exteriores, independientes de la voluntad y del genio. Es la armonía dichosa entre el momento en que se llega y el género de obra de que se es capaz; es la cumplida adecuación de la índole de las propias facultades a la oportunidad del tiempo y del lugar en que ellas han de revelarse; lo que asegura al escritor y al artista la plenitud de su destino y la culminación de su gloria. Aquellos que llegaron demasiado temprano o demasiado tarde; aquellos que, nacidos en el seno de otra generación, hubieran sido sanos y gloriosos, y vieron rebajada su talla por la discordia entre la naturaleza de su genio y el carácter de la obra artística o social que la necesidad de su época reclamaba, forman legión entre los incomprendidos y los fracasados a medias. En cambio hay seres de elección que vienen cuando son esperados; que traen dentro de si la respuesta para la pregunta que encuentran en los labios de todos, la manera de verdad o belleza en que han de reconocer sus contemporáneos la parte del ideal que les estaba reservada en el tiempo.

El gran poeta que hoy lloramos fue de esos bienvenidos a la realidad del mundo. Llegó a la hora en que su portentosa fuerza personal podía realizar obra más oportuna y conquistar fama más excelsa. En días de poesía apasionada, de poesía tribunicia; en días como los de Ricardo Gutiérrez o de Andrade, su numen se hubiera amenguado en la violenta adaptación a tonos que no eran los suyos; o bien, cediendo a lo espontáneo de su instinto y permaneciendo solo, hubiera quedado sin correspondencia ni eficacia. Vino cuando la necesidad temporal, en poesía de habla española, era la tendencia a la selección, al refinamiento; la reacción contra la espontaneidad vulgar y la abundancia viciosa; el predominio de lo que en la poesía hay de arte sobre lo que hay en ella de confesión sentimental o de energía de propaganda y de combate.

Apareció cuando era necesario que repercutiese, en lengua de Góngora y Quevedo, un movimiento de liberación y aristocracia artística que había triunfado en casi todo idioma culto. Y nunca se vio tan preciso acuerdo entre las condiciones de la obra que había de cumplirse y la natural disposición del llamado a ejecutarla. Jamás hubo poeta americano que, como él, anticipase los caracteres propios de un ambiente de cultura multisecular; que tuviera, como él, sentido de lo precioso y exquisito; que manejara el oro de los ritmos con tan sutil primor de artífice; que concibiera y dibujara y colorease la imagen con tal delicadeza y tal entendimiento de matiz.

Grande es el poeta por su obra personal; pero el agitador en el campo del arte y propagador de formas nuevas, el pontífice lírico, el César de dos generaciones subyugadas por la extraordinaria simpatía de su imaginación, vincula aún, si cabe, mayor prestigio de triunfo y maravilla. Ninguna otra influencia individual se había propagado en América con tal extensión, tal celeridad y tan avasallador imperio. Durante veinte años no ha habido, de uno a otro confín del Continente, poeta que no llevase, más o menos honda, en el alma, la estampa de aquella garra innovadora. Su dominio trascendió más allá, y por vez primera, en España, el ingenio americano fue acatado y seguido como iniciador. Por él, la ruta de los Conquistadores se tornó del ocaso al naciente. Y esta soberanía irresistible es tanto más excepcional y peregrina, cuanto que fue alcanzada por la virtud del arte puro, sin la fuerza magnética de un ideal de humanidad o de raza, de esos que convierten el canto del poeta en verbo de una conciencia colectiva. Su nombre, que ya tenía, en vida de él, cierta vibración de nombre ideal y legendario, resonará en el tiempo con el poder evocador de un símbolo de renovación y poesía, como el del Apolo Hiperbóreo, que el mito clásico representó sobre aéreo carro de cisnes, difundiendo nueva belleza y nueva vida en el seno de la Naturaleza, arrancada al letargo del invierno".

("Cervantes" -Revista Mensual Iberoamericana. Septiembre de 1916.)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

* José Enrique Camilo Rodó Piñeyro (Montevideo, 15 de julio de 1871 - Palermo, actual Italia, 1 de mayo de 1917), fue un escritor y político uruguayo. Creador del arielismo, corriente ideológica basada en un aprecio de la tradición grecolatina, sus obras expresaron el malestar finisecular hispanoamericano con un estilo refinado y poético, típico del modernismo.

José Enrique Rodó

"Recuerdos de Don Rubén Darío"

Por Rufino Blanco Fombona *

Habitaba Darío una de las calles que desembocan en la avenida del Observatorio: la rue Herschell. Una tarde fui a verlo. Lo encontré en su dormitorio con una fluxión de pecho, envuelto en espeso y capitonado batón de lana color de rioja. Rodeábalo gran número de admiradores, gente joven: americanos, españoles; única cabeza gris, una vieja francesa muy confianzuda, ama de llaves o algo así en casa de Remy de Gourmont. La vieja chacharera iba con mensaje de su patrón para Rubén. Aunque creo que nunca escribió sobre Darío, poseía Gourmont clara conciencia del valor del poeta y de lo que el poeta representaba en las letras españolas de ambos mundos. Me consta que atendía siempre cualquier indicación de Rubén. Por recomendaciones de Darío Gourmont publicó en el Mercure de France, y aun en otras revistas de París, más de un escritor, incluso franceses. La larguísima y para muchos injustificada colaboración del chileno Contreras en el Mercure no conoce otro origen.

Rubén, para sí, nunca exigió nada a Gourmont. Tan inescrupuloso en cosas de política y tan dispuesto a aplaudir a oscuros dictadores, era orgullosísimo Darío en lo atañadero a literatura. La razón es obvia. En la política, en la libertad, no creyó nunca. No le parecía, de seguro, prostituirse con aplaudir a sátrapas odiosos y echarles margaritas a los puercos, a trueque de un mendrugo. Su concepto meceniano de las letras -el suponer que no pueden vivir de la democracia- lo disculpa. Pero Rubén tenía el culto de la belleza. Conocía su mérito. Como creador de hermosura, se hubiera supuesto deshonrado con ir a ofrecer su mercancía de puerta en puerta. “A Rubén Darío -tal vez pensara con razón- se le llama y se le acata”. En tal sentido su dignidad literaria no claudicó jamás. Si dedicó Azul a cierto magnate chileno tan incapaz de comprender aquello que ni siquiera le dio las gracias, fue por instigaciones de Eduardo de la Barra, y creyendo que iba a sacar alguna tajada al incomprensivo. El silencio del ricohombre pinta por igual al pobre ricohombre sin entendimiento de hermosura y a Rubén curvado ante posibles Mecenas. Las loas a Mitre, Núñez, Zelaya, etc., caen dentro de la órbita política, pragmática, estomacal. Lo primero es comer. Mitre, Núñez, Zelaya, merecen que se les mencione, porque favorecieron al poeta. Ese burdo chileno, no. Y ya es piedad que no lo adjetivemos y que se salve en la anonimía que merece. Aunque quizás fuera mayor castigo el clavar su nombre en la picota al referir la hazaña.

Cuando entré en el aposento de Darío el pintor Tito Salas le pedía fecha y hora para ir a retratarlo. Ignoro si el proyecto se realizó. Rubén no me pareció aquella tarde muy seducido con la idea, si bien apreciaba el arte de aquel joven pintor. Aún no me había yo sentado cuando Rubén me dijo:

-Bueno, Rufino, estaba esperándolo. Estos señores me permitirán que vaya a hablar con usted un momento.

Extrañáronme sus palabras; él ignoraba que yo fuera a visitarlo esa tarde. Me fue guiando poco a poco hacia el comedor.

-Es que quiero leerle a usted mi Canto a la Argentina, que no conoce- me dijo. Y agregó, moviendo la cabeza hacia el dormitorio:

-Toda esa gente me aburre.

Encendió profusión de luces; llamó a Francisca (“Francisca Sánchez, acompáñame”), y le secretó algo. Poco después se presentó Francisca abrazada con enorme mamotreto. Era un número extraordinario, verdaderamente extraordinario, de la Nación. Partió Francisca y regresó en seguida: colocó encima de la mesa una botella de Black and White, dos copas y el sifón.

-Ya sabes, Francisca: nadie, nadie.

Y señalaba de nuevo hacia el dormitorio.

-¿Y qué les digo?

Sin vacilar repuso:

-Diles que estoy tratando con Rufino sobre la fundación de una gran revista. Que a todos ellos, escritores y pintores, los llamaré a colaborar.

Para mayor seguridad cerró la puerta con llave sobre la mesa. Sirvió dos buenos tragos, como para canónigos; los apuramos y comenzó a leer.

Al principio no cogí bien el ritmo. Me pareció que se trataba de endecasílabos. Luego creí que los versos eran de ocho. Pero a los diez o doce versos ya comprendí el trenzado de las nueve y las ocho sílabas, con un ritmo vago, monótono, que parecía, a veces, al cambiar de metro, cojear.

El poema empezaba como la ola concluye: espuma blanca sobre la arena de oro… Después, la ola henchíase en gráciles y mórbidas curvas; después, el alboroto de las aguas hirvientes, azules; después, la calma, la fuerza, lo inmensurable, el mar. El poema, larguísimo, era entrecortado de cuando en cuando por breves comentarios o mientras apurábamos algún sorbo, pocos.

Cuando concluyó la lectura Rubén, muy grave, cerró, cuidadoso. El mamotreto, puso su mano blanquísima, y sin un solo pelo viril sobre la cubierta, y me preguntó con calma, mirándome a los ojos.

-Y bien, Rufino, ya ha oído usted el poema: ¿qué le parece en conjunto?

-Para opinar en conciencia -le repuse- necesitaría leerlo varias veces y leerlo con el lápiz en la mano.

-¿Con el lápiz?... -preguntó frunciendo el ceño.

-Sí; que me serviría de caña de pescar hermosuras.

Sonrió, pueril. Yo proseguí:

-Ahora estoy asordado y encantado. Usted me echa de golpe sobre la cabeza una catarata de estrellas y me manda a opinar: no puedo, me ahogo.

-Sin embargo, si pude… ¿Qué le dije a Rubén? No lo recuerdo en este instante. En caso como aquél recordamos mejor lo que nos dicen que lo que decimos y lo que los demás hacen que lo que hacemos nosotros. Rubén se puso en pie, e interrumpiéndome y con su gravedad de ídolo azteca, me espetó:

-Haré una edición de lujo, de mucho lujo. Para esa edición deseo que escriba usted un prólogo.

Empecé a protestar; pero Rubén Darío, confianzudo, me puso suavemente los dedos de la mano izquierda sobre la boca, y prosiguió:

-Mañana le mandaré también “un archivo”, donde podrá documentarse.

En efecto, al día siguiente recibí el poema y “el archivo”. Lo que el gran poeta bautizaba de archivo era un volumen formidable de hojas en blanco y forrado en terciopelo granate. Allí había ido pegando recortes de periódicos y revistas donde se hablaba de él. También había retratos suyos y caricaturas. Además, versos de Rubén impresos. ¡Qué universo de papel! Este universo de papel, salvo las ponderosas pastas de granate, lo hice remitir desde Catillón, por correo, en 1925, al profesor Ríoseco, a Minneapolis, en la esperanza de que pueda utilizarlo para la biografía del poeta.

Recuerdo también que la tarde de la lectura me dijo Rubén con entusiasmo infantilesco:

-Este ha sido el poema mejor pagado hasta ahora en lengua española. La Nación, que me lo encargó, me ha dado… tanto. No recuerdo la suma a punto fijo. Me parece que habló de diez o doce mil francos. ¡Pobre Rubén! Le parecía fabuloso. Venezuela pagó a Villaespesa por un mediocre drama sobre Bolívar, y Perú pagó a Chocano por una epopeya sobre el mismo Libertador -inferior al Canto de Rubén- sumas que dejan en ridículo a los diez o doce mil francos de La Nación.

Llegamos al momento de nuestra ruptura. Por aquel tiempo -me parece que en 1911- unos comerciantes uruguayos, o italouruguayos, o italofrancouruguayos, o italoisraelofrancouruguayos, resolvieron, aconsejados por otro uruguayo de nombre Merelo, crear en París un magazine hispanoamericano con el título de Mundial, y ofrecer la dirección a Rubén. Rubén aceptó. Sólo trataban aquellos mercaderes, que iban a su negocio, de explotar el prestigio del poeta. Darío no nació para gobernar… Incapaz de dirigir ni su propia conducta, no dirigió jamás sino en nombre aquel periódico. Los Guido hacían lo que les daba la gana; por eso fue tan malo, literariamente, el magazine Mundial; pero fue, por eso también, el más pingue negocio. Zapatero, a tus zapatos. Al principio Rubén se forjó la ilusión de que iba a ejercer franca dictadura periodística -ni se conocía a sí ni conocía a sus patrones-, y empezó a llamar a su lado a quienes podrían colaborar con él. A mí me franqueó, generoso, las puertas de Mundial, y me aseguró que íbamos a ganar mucho dinero.

Una tarde -acababa de aparecer el primer número del Magazine y traía un trabajo mío- me presenté en casa de Merelo, asociado a los Guido, y entonces de mucha vara alta con ellos. Era -o es, porque vive- hombre prometedor, zalamero. Y repetía lo que Rubén: íbamos a ganar mucho dinero. Yo, urgido de pecunia, lo escuchaba encantado, improvisando en su obsequio sonrisas y frases agradables. Minutos después roznó un automóvil: uno de los Guido. Presentación, apretones de manos; esperanzas de mi parte, importancia y altivez de parte de Guido.

En resumen, aquellos dos hombres se apartaron a conversar y me dejaron a mí en el más despectivo abandono. Yo, claro, me sulfuré y les dije unas cuantas frescas. La pobreza lo pone a uno muy susceptible. Me fui; pero la ira rebosaba en mi alma… Pareciéndome poco lo que expresara de viva voz, entré en la librería de Garnier, y desde allí, a toda carrera, ratifiqué mi indignación en una carta a Merelo, empapada en ácido prúsico. En suma, algo como un cartel de desafío. En vez de contestar como debían, Merelo y Guido se fueron a quejar de mi a Rubén. Cuando estuve, dos tardes después, en casa de Darío, Darío, sin apenas oírme y con aplomo admirable, declaró que yo era un violento, aquellos negociantes gente muy de paz y que la razón no me asistía. Me parece que, entre otros, encontrábase allí presente el poeta antillano Pérez Alfonseca. ¡Lo quería y lo admiraba tanto! Antes, la razón la tenía yo siempre a los ojos de Darío. ¡Cómo me ofendió su parcialidad! ¡Cómo! Me mordí los labios. Iba a salir sin pronunciar una palabra; pero no pude.

-Con que tienen razón esos cara… bineros! ¿Y por qué tienen razón? ¿Porque le pagan a usted unos miserables francos, eh?

Di un puñetazo contra la pared, puñetazo que me quebró el índice de la mano derecha, y lo di contra el muro por no dárselo en la cara a Darío.

Rubén no creyó, tal vez, que sus palabras iban a causarme tanto daño. Pareció arrepentirse.

-Rufino, por Dios, Rufino. Óigame, oiga a su amigo. Mañana mismo me separo de ellos. Mañana…

-Quédese con sus comerciantes -le repuse, yéndome.

Y rompí toda relación con él. Y no sólo rompí relaciones, sino que lo ataqué groseramente, estúpida, odiosamente. Llegué a decir que era, no un príncipe azul, sino un príncipe amarillo. Lo ataqué, insensato, hasta en sus versos. Hice, aunque momentáneamente, causa común con gentecilla insignificante que debía todo a la magnanimidad de Rubén, y que Rubén tuvo que separar de su lado. ¡Ah, supieron aprovecharse de mi cólera!

¡Cómo me he arrepentido de aquella mala acción! Me arrepiento de la injusticia con el amigo y del irrespeto al poeta. Una carta desgarrada contra Rubén me pesa sobre todo en el corazón. Por no haberla hecho pública daría ahora una buena túrdiga de mi carne y dos onzas de mi sangre. ¡Cómo no rompí con él silenciosamente! He debido comprender que entre yo, pobre, que no podía darle nada, y aquellos comerciantes ricos, de quien lo esperaba todo, Rubén, dado su carácter, no podía optar por mí. Tal es, lisa y llanamente, la verdad de mi amistad y de mi pleito con Rubén Darío.

Cuando Rubén Darío redactó sus Memorias, interesantísimas, aunque por extremo someras -allí no está Rubén íntegro-, no se dignó mencionarme. Sólo me alude muy de paso para sincerarse de una objeción. En la historia de sus libros dice: “En la serie de sonetos que tiene por título “Las ánforas de Epicuro” hay una como exposición de ideas filosóficas: en “La Espiga”, la concentración de un ideal religioso al través de la Naturaleza; en “La fuente”, el autoconocimiento y la exaltación de la personalidad; en “Palabras de la satiresa”, la conjunción de las exaltaciones pánica y apolínea, que ya Moreas, “según lo hace saber un censor más que listo, había preconizado, ¡y tanto mejor!”.

Decir censor más que listo sin complementar la frase equivale a no decir nada. Y eso era, de seguro, lo que deseaba Rubén: aludirme sin ofenderme ni menos elogiarme. Mi notícula consistía en apuntar no sólo la mera coincidencia ideológica con Moreas, sino la expresiva. Moreas, en la Offrande a l´amour, ambicionó ser:

“Apollon sur la lyre et Pan dans les pipeaux”.

Y Rubén, más tarde, quiso:

“Ser en la flauta Pan como Apolo en la lira”.

Semejantes coincidencias son rarísimas en Rubén, poeta creador por excelencia y vivificador de cuanto caía bajo sus ojos pánicos. Añadiré que, si bien Moreas es poeta de mucha cuenta, Rubén Darío lo supera con cien codos.

Pasaron años. Un día, en pleno ardor de la guerra continental, a principios de 1916, cayó en Madrid la noticia de la muerte de Rubén, ocurrida en su tierra de Nicaragua. ¡Cómo revivió el afecto! ¡Cómo lo sentí! ¡Reencendióse la llama de admiración y de cariño en que ardí por él años y años! No fui único en lamentar que cayera el atleta, intactas aún sus fuerzas de vencedor del arte; no de la vida, que lo aporreó bastante. Cuanto en España ocupa puesto en primera fila dobló la cabeza sobre el pecho y dejó exhalar un doloroso adiós al poeta. Unamuno, Gómez de Baquero, Alomar, Pérez de Ayala, Diez-Canedo, los Machado, Cansinos, Bacarisse, Francés, Ardavín, ¿quién no movió la cabeza y la pluma tristemente? Si ellos lo sentían, ¿cómo no iba a sentirlo yo?

Un joven poeta andaluz, González Olmedilla, tuvo el excelente acuerdo de reunir en haz tan espontáneo y generoso tributo del espíritu de España al Apolo de América. A mí me pareció aquella corona de siemprevivas buen adorno para la tumba del poeta infeliz. Hice imprimir en libro aquellas páginas dispersas. Y no sólo publiqué el libro en recuerdo de Rubén, sino que le puse estas líricas:

Palabras liminares

Mirad cómo un hombre de raza apolínea,

Ebrio de canto y sol,

Recoge la ofrenda, fragante y virgínea,

Del viejo solar español.

Del viejo solar donde el árbol de vida

reverdece a futuros de amor,

y oculta en la copa garrida

la pluma de la oropéndola y el nido del ruiseñor.

Cuando el apolonida recoge el haz supremo,

el haz florido de emoción

como si en cada brizna palpitase un fraterno

y dolorido corazón;

El árbol solariego todo es aleo, cántico,

miserere, querellas,

porque murió el divino poeta transatlántico,

Rubén Darío, espigador de estrellas.

¡Ah, cuando se ha tenido la fortuna de ser contemporáneo de un poeta como Rubén Darío no se le olvida jamás! Y si desaparece aún en sazón nos deja tristes para siempre. En Madrid se pensó en erigirle un monumento. ¿Quién nos escogió a Valle Inclán, a Amado Nervo, a mí, a otros, para entender en aquello? Nervo, envolviéndose cauteloso en su egoísmo, como una romana clámide, se despreocupó de aquello. No así Valle Inclán. Yo tampoco, menos. Valle opinó por un busto de mármol negro en el Retiro. A mí me pareció de perlas la idea, salvo el color del mármol. ¿Por qué la piedra oscura para espíritu tan claro? Símbolo antipático además, tratándose de un poeta de América, máxime de un poeta que presumía en sus venas gotas de sangre chorotega o nagrandano.

Mármol rojo, más bien… Y aun así. No es España quien debiera proponerlo. Desentrañando el símbolo, equivaldría a renunciar España en favor de otra raza, por lo menos a la mitad de aquella herencia lírica. Entre tener las Indias y tener a Shakespeare, preferiría que Inglaterra tuviese a Shakespeare, pensó Carlyle… Es decir, uno que supo de valoraciones. ¿Por qué no se llevó adelante la idea de Valle Inclán? ¿La realizaremos algún día? “Honrar honra”, dijo José Martí.

("El Sol", Madrid.)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

* Rufino Blanco Fombona (Caracas, 17 de junio de 1874-Buenos Aires, 16 de octubre de 1944) fue un escritor, diplomático, periodista, político, historiador y editor venezolano, figura destacada del modernismo literario.

Rufino Blanco Fombona

"Rubén Darío"

Por Juan Ramón Jiménez *

5º, 7º, 13º, 17º. Rubén Darío mío. ¡Tanto Rubén Darío en mí; tan vivo siempre, tan igual y tan distinto; siempre tan nuevo! Ninguna de mis siluetas sucesivas. (Mi Rubén Darío, Contra y por Rubén Darío, Rubén Darío español, etc.) Es la siguiente. Y la silueta posible de su muerte me dolía, al querer escribirla, como cuando, yendo yo de España a New York, 1916, febrero crudísimo, me dolió el radio con la noticia lamentable, frente a Terranova ciego de ciclón blanco en la tarde; en un vano de la ruta que él, un poco vivo aún en sí, había ocupado meses antes. (Todavía pude tocar en New York ¡con qué emoción! Su mano penúltima, aquí y allá, en una mesa de la Hispanic Society, sobre todo, donde él dejó su fotografía final con firma aún segura y redonda).

Hoy, más cerca ya de su León y su cuerpo deshecho, el capricho de la onda incesante de las figuraciones trae a mi imaginación un Rubén Darío marino, salido quizás de la fotografía que me dio en Madrid, hace años, el bueno y fiel Alfonso Reyes, amigo siempre mejor de Rubén Darío, y contra estos inmensos horizontes lluviosos de la Florida llana y costera, que corre, sudeste abajo, hasta Nicaragua. Un Rubén Darío, en uniforme blanco veraniego de ¿capitán de navío?

…adonde una tarde caliente y dorada…

¡Cuánto he pensado que Rubén Darío era no un lobo de mar, un raro monstruo humano marino, bárbaro y exquisito a la vez! Siempre fue para mí mucho más ente de mar que de tierra. Al paisaje polvoriento poco le sorprendí entregado; creo que no sentía bastante lo pedrero, la arena ya le encontraba la planta. En España, lo sentí vivir más por Málaga, por Mallorca. Desde ellas me envió ramos de versos. Madrid lo cerraba y lo enroscaba hipnotizado como una serpiente marina. El posible mar madrileño le abría las narices; sintiéndolo o presintiéndolo olía y gustaba por todos los poros y todos los puntos de la rosa de los vientos el efluvio de Venus. Lo vi mucho tomando, con su whisky, mariscos. Él mismo tenía algo de gran marisco náufrago. Y, sin duda, su instrumento sonoro favorito era el caracol. Su poesía ¿no es una cantata de caracol y lira?

…y oigo un rumor de olas y un incógnito acento…

Mucho mar hay en Rubén Darío, mar pagano. No mar metafísico, ni mar, en él, psicológico. Mar elemental, mar de permanentes horizontes históricos, mar de ilustres islas. Su misma técnica era marina. Modelaba el verso con plástica de ola: hombro, pecho, cadera de ola; muslo, vientre de ola; le daba empuje, plenitud pleamarinos, altos, llenos de herboso espumeo lento de carne contra agua. Sus iris, sus arpas, sus estrellas eran marinas. Todos sus mares, Atlánticos, Pacíficos, Mediterráneos eran uno: Mar de Cíteres:

…y los faros celestes prendían sus farolas…

Rubén Darío andaba siempre mareado de la ola, de la Venus, de la sal, del tónico. No sabía nunca qué hacer, así, con sus levitas, sus guantes, su sombrero de copa, y menos con su disfraz diplomático. No eran estos sus trajes ni como favorito de su reina oriental, ni como almirante de su dios Neptuno. Él tenía colgado en la percha de su pensión su desnudo mayor. Por eso lo encontraron a veces caído en la acera; se enredaba en el uniforme. Su mole redonda y grasa de pie pequeño, como de tiburón en pie, digo, en cola, no podía con el chaleco. A veces me lo figuro como un sultán delfín fáunico de los corales, entre las sirenas de su harén acuático. No, no, señores; su vaivén rítmico de siempre no era tanto de mareos de Noé como de alzada, batida de océano. Cuando sacaba su reló anacrónico, yo comprendía, por los golpecitos que le daba y por su mirar perdido a los cuatro vientos, bocacalles de lo salado imposible, que lo que lo orientaba era una brújula:

…cual si fuera un rudo son…

Su patria verdadera fue la isla, de los Argonautas, de Cíteres de Colón. Su palabra favorita, archipiélago. Cuando se la decía hacia dentro, parecía que se la estaba engullendo como una docena de ostras, con gula de gigante marino enamorado. Las tierras continentales no tenían otra razón de vida para él que ser paraíso accidental de las especies y humanas descendientes de Venus. Siempre Venus, vigilándolo, desde la juventud, mujer isla del espacio verde:

…Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar.

En su segura transfiguración, Rubén Darío habrá sido destinado por sus divinidades paganas (entre las que asomó Cristo como un curioso de su alma, tierna visita que él agradeció tanto) a una isla esmeralda. Isla verde trasparente, ovalada en el poniente del mar cerúleo, gran joya primera y última, perenne apoteosis tranquila de la esperanza cuajada. Que él vio la eternidad también como isla sinfónica final del poniente cotidiano y lo inmortal lo esperó como espera el nostálgico navegante. Lo he soñado mucho, capitán de piratas del tesoro marino total, diosas, nubes, corales, constelaciones, sirenas, soles, perlas, vientos. Atesorador de su designio, libre ya de su aquel destierro de periodista del mar, que era su melancolía, botines de gloria, sin otra utilidad que su belleza parnasiana, serán lujo de su casa flotante entre dos espacios, aire y agua. ¡El azul, el doble azul! Rubén Darío, ministro tú, mejor que otro, de los capitanes del viento, que ensangrientan la seda azul del firmamento con el rojo pendón de los reyes del mar.

(De “Letras de México”. 15 abril de 1940.)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

* Juan Ramón Jiménez Mantecón (Moguer, 23 de diciembre de 1881-San Juan de Puerto Rico, 29 de mayo de 1958) fue un poeta y escritor español. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1956 por el conjunto de su obra, entre la que destaca la obra lírica en prosa "Platero y yo".

Juan Ramón Jiménez

©Copyright. All rights reserved.

We need your consent to load the translations

We use a third-party service to translate the website content that may collect data about your activity. Please review the details in the privacy policy and accept the service to view the translations.